スポーツバイオメカニクスにおけるハイスピードカメラの活用とフォトロンのハイスピードカメラの歩み

- FASTCAM

- #FASTCAMシリーズ

- #お客様の声

筑波大学 体育系/環太平洋大学 体育学部 名誉教授 浅井武 様

電話でお問い合わせ

ハイスピードカメラ FASTCAM シリーズをご活用頂いている、筑波大学 体育系/環太平洋大学 体育学部 浅井武 名誉教授にインタビューした「スポーツバイオメカニクスにおけるハイスピードカメラの活用とフォトロンのハイスピードカメラの歩み」をご紹介します。

スポーツバイオメカニクス、スポーツ工学を研究分野とし、モーションアナリストの第一人者として知られる筑波大学体育系名誉教授の浅井武先生。サッカーのキックの動作やボールの軌道を中心に研究を続ける傍ら、名門・筑波大学蹴球部の監督、総監督、部長を歴任し、現在もサッカー協会のコーチ養成講習会で後進の育成にあたっています。

研究者、指導者の顔を併せ持ち、サッカー技術を物理・力学的な視点から語れる稀有な存在として、これまでにサッカー関連のメディアへのコメント、アドバイスを求められたことは数知れず。30年以上に及ぶ先生の研究現場には、いつもフォトロンのハイスピードカメラがありました。先生に研究への想い、実験を支えてきたハイスピードカメラの変遷について伺いました。

サッカーの技術、ボールのメカニズムを研究

スポーツバイオメカニクスとは、運動しているときの体の動きを、物理や力学といった科学的手法で分析し、構造や動作の仕組みを客観的に理解しようとする学問です。平たく言えば、スポーツが上手い人の動作や力加減を測定によって数値化し、客観的に示すことで技術の向上を目指します。スポーツ工学は、スポーツで使用されるボールやシューズ、ウェアなどハードウェアの性能や安全性、快適性の向上、選手のスキル向上を目的とした研究分野となります。両者に明確な区分けはなく、研究者によって捉え方はまちまちです。

私はサッカーを中心に、運動の動作や、そこから生じるボールの軌道を物理や力学の観点から分析し、パフォーマンス向上に役立てる研究を行っています。運動のメカニズムを探ることが研究の出発点で、当初はボールを蹴るといった動作の研究が中心でした。しかし、スポーツのパフォーマンス全体を見るには人の動きだけでなく、ボールがどう飛んでいってゴールに入るかまで連続的に捉える必要があります。このためボールの軌道も研究対象となり、そうなると飛んだボールの周囲の空気の流れなどの空気力学にも興味が湧き、研究対象はバレーボール、ハンドボール、バドミントンといった他の球技にも広がっていきました。研究を続けるうちに、スキーのジャンプやダウンヒル、自転車やスケートなど空気抵抗を減らすことが求められるスポーツウェアや用具の開発を手がけるメーカーからアドバイスを求められるようになり、様々なメーカーとの共同研究にも携わってきました。

ハイスピードカメラとモーション研究の歴史

実際の運動動作で、ボールがどう変化するかをみるには、選手のプレイを撮影、録画し、映像ソフトで動きを比較し、解析用プログラムで力学的なデータを取っています。スローモーション動画の撮影、解析に解像度の高いハイスピードカメラは欠かせません。

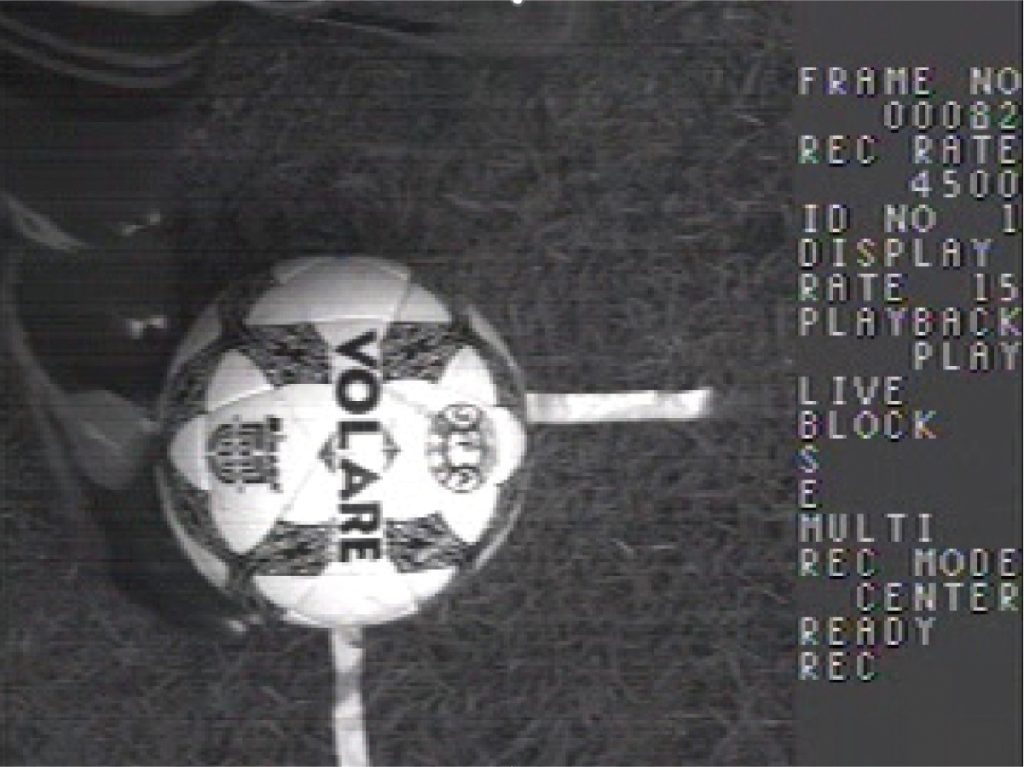

研究を始めた当初は16㎜フィルムで撮影したり、モーションカメラで撮影して座標を算出したりしたものです。当時はアナログカメラで、立ち上がりが遅く、現像してみるまでうまく撮れているかわからず、撮れていなければ2週間かけて行った実験もすべてやり直しです(苦笑)。その後、コンピューター専門誌でフォトロンのハイスピードカメラを知り、他社と比べて解像度が高く、サポート内容が充実していることが気に入って使い始めました。以来、研究目的に応じて最適な機種を提案してくれたり、計測をサポートしてくれたり、私の研究にはなくてはならない頼もしい存在となっています。

サッカーボールの流れをハイスピードカメラで可視化する

「サッカーボールと流れ」(「スポーツボールの飛翔軌跡,非定常流体力、及び渦構造の解明と展開研究」日本流体力学会)の研究でも、フォトロンのハイスピードカメラを複数台フルに活用しています。

サッカーの技術は年々進歩し、以前は変化球と言えばボールにスピンカーブをかけるキックが主流でしたが、近年は回転を抑えた無回転キック、いわゆる「ブレ球」「ナックルシュート」と呼ばれるキックが増えてきました。研究ではそれぞれのキックの流体的なメカニズムの違いを渦構造まで踏み込んで分析し、その結果どういう風に蹴ったらいいかを探求しました。

研究の対象としたのはストレートキック、サイドスピンをかけたカーブキック、無回転キック(ナックルボールキック)の3種類。筑波大学蹴球部10数人の協力を得て、グラウンドで複数回にわたってキックを蹴り分けてもらいました。複数人の協力を得たのは平均値を取ることが狙いです。

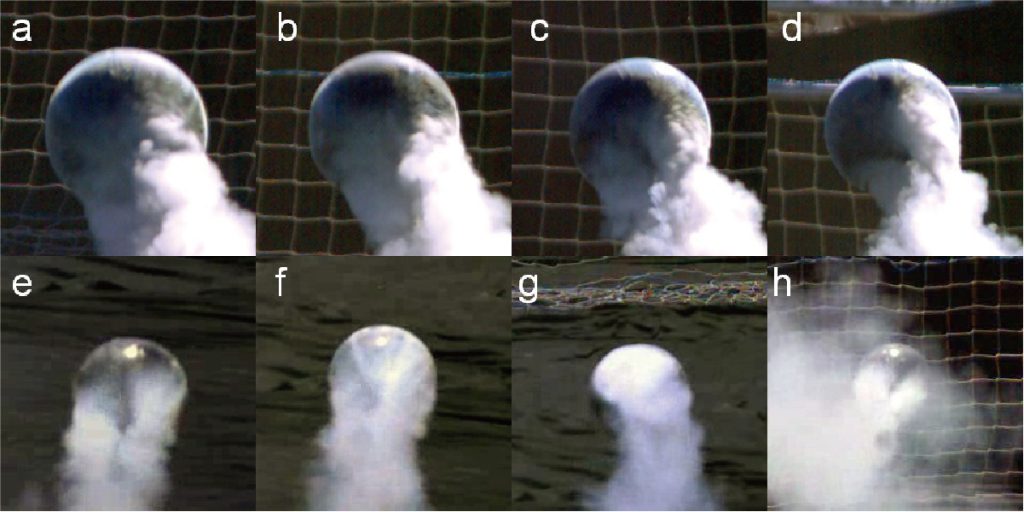

カメラは、まず選手が蹴るところからゴールまでのボールの軌跡を撮るために真横と、その変化を把握するのに真上に設置。真上から撮影するのは重力に関係なく軌跡を捉えて俯瞰するためで、グラウンドに隣接する校舎の5階から特殊な治具を作ってクレーンでカメラを真下に向けて吊り下げました。さらに、ボールの周りの流れの渦構造を可視化するため、ボール表面に発煙物質を塗布し、キックする選手の真後ろにもカメラを設置しました。ボールの流れの渦構造を捉えようとすると画面が荒くなり、ボール全体を撮ると画面にノイズが出てしまう。渦構造は多層構造で、ちょっとした誤差の積み重ねが大きな誤差につながるため、分析には苦労しました。

実験の結果、まず、ボールの後流(後ろの渦)の支配的な渦構造の一つは、飛行機の出す※1 翼端渦(よくたんうず)と似た渦対構造となっており、ボールも飛行機と同じ理屈で力が働くことがわかりました。

※1 翼端渦とは

飛行機の翼端で発生する空気の渦です。翼の上下面で生じる圧力差により、下面から上面に空気が流れ込もうとすることで生じます。

次に、カーブキックは、横に渦対構造があり、安定して横力が働くのに対し、無回転キックは渦対構造が不規則に回転や再構成を繰り返し、不安定な動きをすることがわかりました。カーブキックがボールの回転力で渦が暴れるのを抑え込んで安定して進むのに対し、無回転キックは回転力で抑え込む力がないため、球体が持つ渦対構造が暴走し、それがブレ球ならではの威力を生むと考えられます。

カーブキックでは、渦の対が後流の右側に留まり続けている様子が観察されます(a, b, c, d)。 一方、ナックルキックでは、渦の対が形成され(e, h)、崩壊し(f)、その後再形成される(反転)(g)ことが確認されます。

サッカー技術の向上に貢献することを目指して

渦構造からみると、どうなったら渦が安定し、あるいはぶれるのか、また、ぶれの大きさはどんな要因でコントロールされるかなど、解明されていないことはたくさんあります。ほかにも、普通のフォロースルー、ロングフォロースルー、ショートフォロースルーでボールの流れの違いに渦対構造の違いがどう影響しているかなど、興味は尽きません。

ハイスピードカメラで実現象を撮影することで、なぜそうなるのか、実現象のメカニズムを把握し、映像で見せることで説得力を持たせることができます。

世界のトッププレイヤーが直感的にやっていることを客観的事実として把握、解析し、その結果が指導現場で活かされ、間接的にでもサッカー技術の発展につながれば、研究者冥利に尽きるというものです。こうした研究のノウハウを集積して新しい変化球が生まれる可能性にも期待しつつ、年々進歩するハイスピードカメラを相棒に、これからもサッカー技術の解明に取り組んでいきたいですね。

インタビュー:浅井 武 名誉教授

筑波大学体育系名誉教授。環太平洋大学体育学部教授。工学博士。研究分野はスポーツバイオメカニクス、スポーツ工学。日本人スポーツ研究者として、はじめて国際物理科学雑誌『Physics World』に論文が掲載。

サッカー指導者としても活躍し、モーションアナリスト、キック研究の第一人者としても知られる。サッカーの技術に関する著作、共著多数。

※ この記事は2025年1月取材時の情報です

撮影事例動画

[画像提供]筑波大学 体育系/環太平洋大学 体育学部

浅井武 名誉教授

サッカーのカーブキック(4Kスローモーション)

サッカーのフリーキック(4Kスローモーション)

カーブキック、無回転キックのハイスピードカメラ映像とシミュレーション映像の比較

ハイスピードカメラの選定・販売・レンタルから

撮影・解析までお任せください

お問い合わせは

こちらから

専門知識を持った担当者が

お客様の課題や要件をお伺いします

無償デモ撮影・解析

の申し込み

ハイスピードカメラの動作や

必要性を事前に検証できます

製品価格入り資料を

ダウンロード

製品のカタログや活用事例集を

無料でダウンロードできます

電話でお問い合わせ

平日9:00~18:00